Glenn Diesen est professeur à l’Université de Norvège du Sud-Est (USN) et rédacteur en chef adjoint de Russia in Global Affairs. Les recherches de Diesen portent sur la géoéconomie, le conservatisme, la politique étrangère russe et la Grande Eurasie.

Des récits ont été construits pour soutenir une longue guerre en Ukraine. Par exemple, le récit d’une « invasion non provoquée » était important pour criminaliser la diplomatie, car il suggère que les négociations récompenseraient l’aventurisme militaire russe et encourageraient davantage l’agression russe. Pendant ce temps, l’escalade de la guerre par l’OTAN crée des coûts qui l’emportent sur les avantages pour la Russie.

La violation par la Russie du Mémorandum de Budapest est un récit clé qui soutient une longue guerre. Il est constamment cité comme une raison pour laquelle on ne peut pas faire confiance à la Russie pour respecter un accord de paix, et pourquoi la guerre doit continuer.

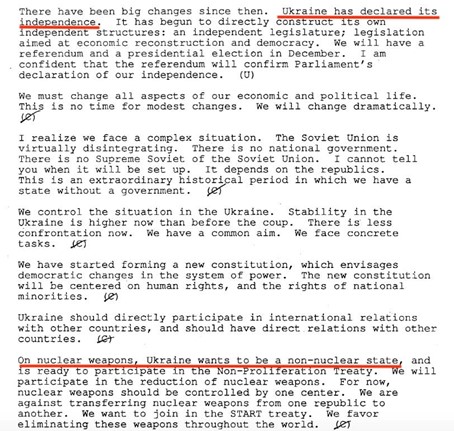

L’argument est que l’Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité pour son intégrité territoriale.

La violation de cet accord par la Russie suggère qu’on ne peut pas lui faire confiance et que les seules garanties de sécurité fiables doivent provenir de l’adhésion à l’OTAN. En outre, l’Occident doit continuer à envoyer des armes à l’Ukraine pour honorer les garanties de sécurité du mémorandum de Budapest.

En février 2022, quelques jours avant l’invasion russe, Zelensky a fait référence au mémorandum de Budapest : « L’Ukraine a reçu des garanties de sécurité pour l’abandon de la troisième capacité nucléaire mondiale. Nous n’avons pas cette arme. Nous n’avons pas non plus de sécurité. »

Le mémorandum de Budapest a de nouveau été utilisé par Zelensky en octobre 2024 pour soutenir l’argument selon lequel l’Ukraine doit soit avoir l’OTAN, soit des armes nucléaires : « Soit l’Ukraine aura des armes nucléaires, et alors ce sera une défense pour nous, soit l’Ukraine sera dans l’OTAN ».

Cet article présente des faits et des arguments qui remettent en question le faux récit du Mémorandum de Budapest, qui vise à délégitimer la diplomatie. Critiquer le récit du mémorandum de Budapest n’implique pas de « légitimer » l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui est une tactique courante pour salir et censurer les critiques contre les récits soutenant une longue guerre.

Aucune garantie de sécurité et pas d’armes nucléaires ukrainiennes

En décembre 1994, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie se sont rencontrés dans la capitale hongroise et ont proposé des engagements de sécurité dans le cadre de trois accords distincts avec l’Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. Ces trois pays ont accepté de renoncer aux armes nucléaires qui avaient été laissées sur leur territoire après l’effondrement de l’Union soviétique et, en retour, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie se sont engagés à ne pas compromettre leur sécurité.

Le Mémorandum de Budapest n’offre pas de « garanties » de sécurité, mais plutôt des « assurances ». L’ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Steven Pifer, qui faisait partie de l’équipe de négociation américaine en 1994, affirme que les États-Unis ont été explicites sur le fait que les « garanties » ne doivent pas être confondues avec les « assurances ». Pifer confirme également que cela a été compris à la fois par les Ukrainiens et les Russes :

« Les responsables américains ont décidé que les assurances devraient être présentées dans un document qui n’était pas juridiquement contraignant ». Ni l’administration Bush ni l’administration Clinton ne voulaient d’un traité juridique qui devrait être soumis au Sénat pour avis et consentement à la ratification. Les juristes du département d’État se sont donc intéressés de près au langage lui-même, afin de respecter les engagements de nature politique. Les responsables américains ont également continuellement utilisé le terme « assurances » au lieu de « garanties », car ce dernier impliquait un engagement plus profond, voire juridiquement contraignant, du type de celui que les États-Unis ont accordé à leurs alliés de l’OTAN.S. Pifer, 2011. Les États-Unis, l’Ukraine, la Russie et les armes nucléaires, Foreign Policy at Brookings, Arms Control Series, Paper 6, mai 2011, p. 17. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/05_trilateral_process_pifer.pdf

L’Ukraine n’avait pas non plus d’armes nucléaires. Les armes nucléaires en question étaient d’anciennes armes nucléaires soviétiques stationnées en Ukraine, mais sous le contrôle de Moscou. Kiev n’a pas et ne pouvait pas utiliser ou entretenir ces armes, ce qui est généralement laissé de côté dans le récit. De plus, dans l’accord de Minsk de 1991, l’Ukraine s’était déjà engagée à « détruire les armes nucléaires » sur son territoire.[2]Accord sur les forces stratégiques conclu entre les 11 membres de la Communauté des États indépendants le 30 décembre 1991. https://www.bits.de/NRANEU/START/documents/strategicforces91.htm

Un mémorandum pas si sacré

Le Mémorandum de Budapest énonce des principes clés tels que « s’abstenir de toute coercition économique visant à subordonner à son propre intérêt l’exercice par l’Ukraine des droits inhérents à sa souveraineté et à s’assurer ainsi des avantages de toute nature », et à « respecter l’indépendance et la souveraineté ainsi que les frontières existantes de l’Ukraine ». Dans une démonstration faussée, les pays de l’OTAN ignorent constamment le premier engagement, mais se réfèrent constamment au second.

Les États-Unis affirment que leur recours à la coercition économique et à la violation de la souveraineté ukrainienne visait à soutenir la démocratie et les droits de l’homme, plutôt qu’à promouvoir leurs propres intérêts. Ainsi, les États-Unis se sont libérés de leurs engagements en vertu du Mémorandum de Budapest.

En vertu de ce qu’on appelle l’ordre international fondé sur des règles, les États-Unis et leurs alliés revendiquent la prérogative de s’exempter du droit, des normes et des accords internationaux sous prétexte de soutenir le droit humanitaire et les normes démocratiques libérales.G. Diesen, « The Case for dismantling the Rules-Based International Order », Substack, 23 décembre 2024.{end-tooltip]

Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions à la Biélorussie en 2013, Washington a explicitement déclaré que le mémorandum de Budapest n’était pas juridiquement contraignant et que les actions américaines étaient exemptées car les États-Unis promeuvent prétendument les droits de l’homme :

« Bien que le mémorandum ne soit pas juridiquement contraignant, nous prenons ces engagements politiques au sérieux et ne pensons pas que les sanctions américaines, qu’elles soient imposées en raison de préoccupations relatives aux droits de l’homme ou à la non-prolifération, soient incompatibles avec nos engagements envers le Bélarus en vertu du mémorandum ou les sapent. Au contraire, les sanctions visent à garantir les droits de l’homme des Bélarussiens et à lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et d’autres activités illicites, et non à obtenir un{tooltip] avantage pour les États-Unis. »{end-texte}Ambassade des États-Unis en Biélorussie, « Biélorussie : Mémorandum de Budapest », Ambassade des États-Unis à Minsk, 12 avril 2013.

Le coup d’État soutenu par l’Occident en 2014 avait été une violation encore plus flagrante de la souveraineté ukrainienne.

L’Occident s’est ingéré dans les affaires intérieures de l’Ukraine, a imposé des sanctions économiques et a finalement renversé le président ukrainien pour ramener le pays dans l’orbite de l’OTAN.

Les engagements pris dans le cadre du mémorandum de Budapest ont été mis de côté car l’Occident a prétendu soutenir une « révolution démocratique », bien qu’il s’agisse d’un coup d’État anticonstitutionnel qui n’a même pas bénéficié du soutien de la majorité des Ukrainiens et que seule une petite minorité d’Ukrainiens a soutenu l’adhésion à l’OTAN.

Le droit international impose des règles et des contraintes mutuelles qui limitent la flexibilité de la politique étrangère, mais en retour offrent la réciprocité et donc la prévisibilité. Une fois que l’Occident s’est libéré des contraintes mutuelles dans le mémorandum de Budapest, la Russie l’a également abandonné.

L’ambassadeur américain Jack Matlock, qui a participé aux négociations pour mettre fin à la guerre froide, remet en question la validité du mémorandum de Budapest après le coup d’État de 2014. Selon Matlock, le principe du droit international rebus sic stantibus signifie que les accords doivent être respectés « à condition que les choses restent les mêmes ».

Matlock soutient que la Russie « a strictement respecté ses obligations dans le mémorandum de Budapest pendant 13 ans », alors même que l’OTAN s’étendait vers ses frontières, bien que le coup d’État de 2014 ait créé « une situation internationale radicalement différente ». Matlock conclut donc que la Russie était « en droit d’ignorer l’accord antérieur ».J. Matlock, « L’ambassadeur Jack Matlock sur l’Ukraine, la Russie et les erreurs de l’Occident », Nuova Rivista Storica

Tirer les bonnes leçons

Il est important d’évaluer honnêtement les raisons de l’échec du Mémorandum de Budapest pour évaluer comment de nouveaux accords peuvent être améliorés.

L’exigence de l’OTAN pour l’hégémonie en Europe et le rejet d’une architecture de sécurité européenne commune ont inévitablement conduit à l’effondrement des accords communs, l’Occident n’acceptant plus le principe des contraintes et des obligations mutuelles.

L’hégémonie libérale impliquait que l’Occident pouvait s’exempter du droit et des accords internationaux, tandis que la Russie les respecterait toujours.

Le récit de l’arme nucléaire ukrainienne, des garanties de sécurité et de l’ignorance de la violation du mémorandum de Budapest par les États-Unis et le Royaume-Uni a pour but de semer la méfiance à l’égard de tout futur accord de sécurité avec la Russie. Une paix mutuellement bénéfique est possible si nous retournons d’abord à la vérité.

21 janv. 2025, substack